王加林,仙永加林,九龙山人,毕业于中国传媒大学,在中央美院,中国美院深造,期间留学日本。张凭老师入室关门弟子,现为中国绘画年鉴主编辑,北京美联世纪绘画艺术院常务副院长。

水墨写意:在传统与当下间的诗意栖居

水墨,作为中国艺术的核心载体,承载着千年的文化积淀与审美哲思。当我们面对这组水墨作品时,仿佛踏入了一片由墨色构筑的精神秘境,在传统笔墨的韵律与当下生活的印记中,探寻着艺术与生命的诗意联结。

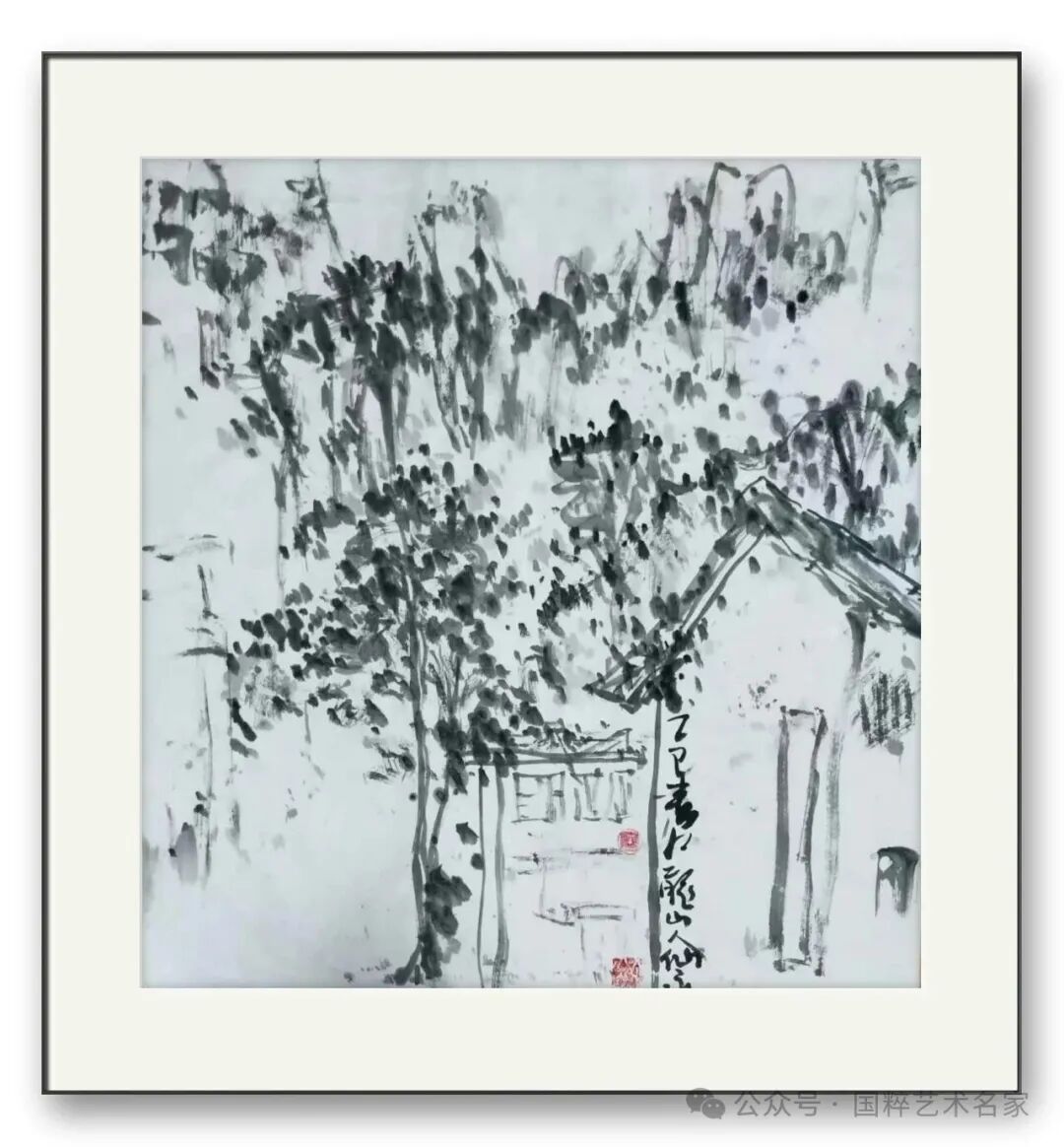

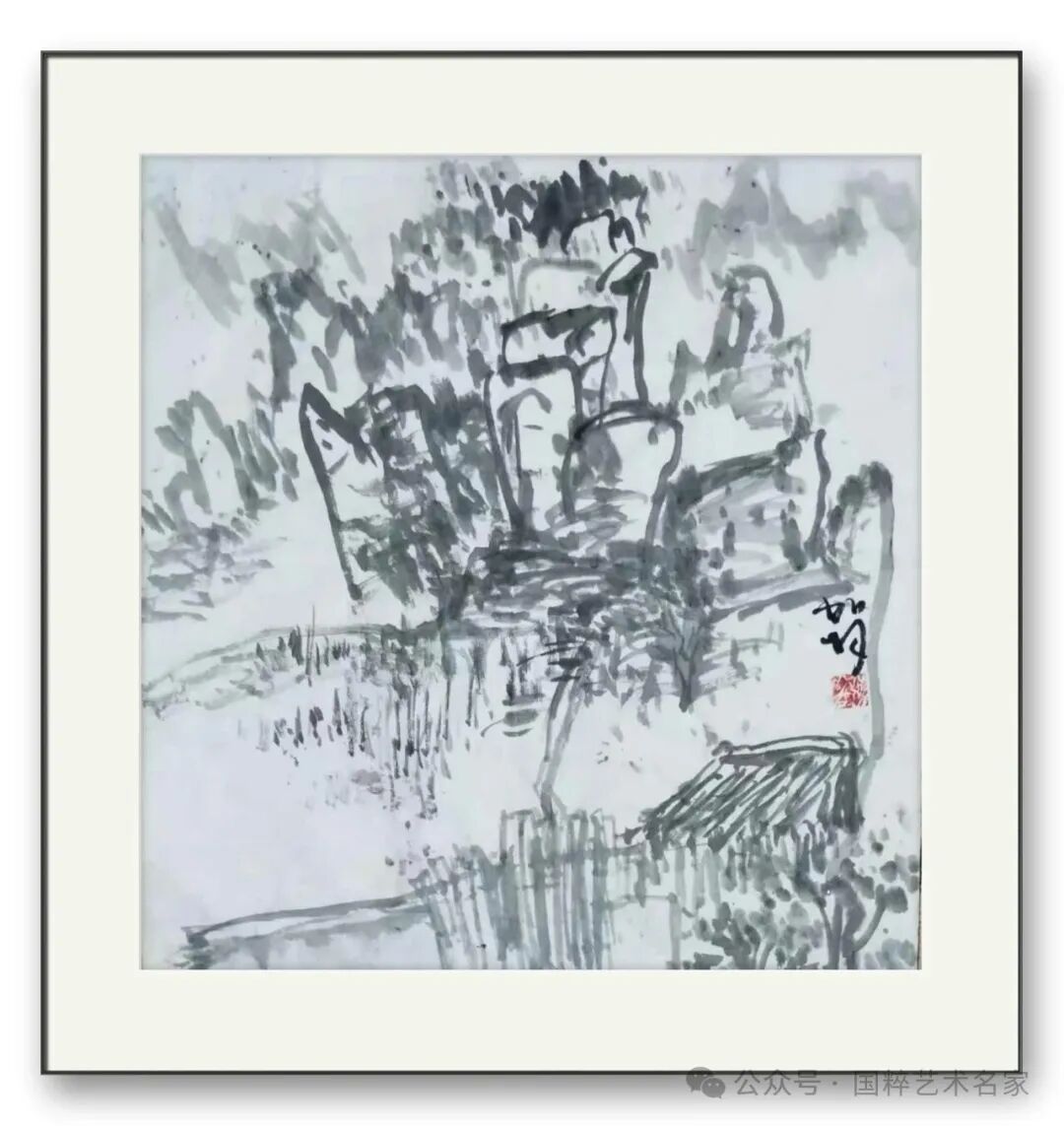

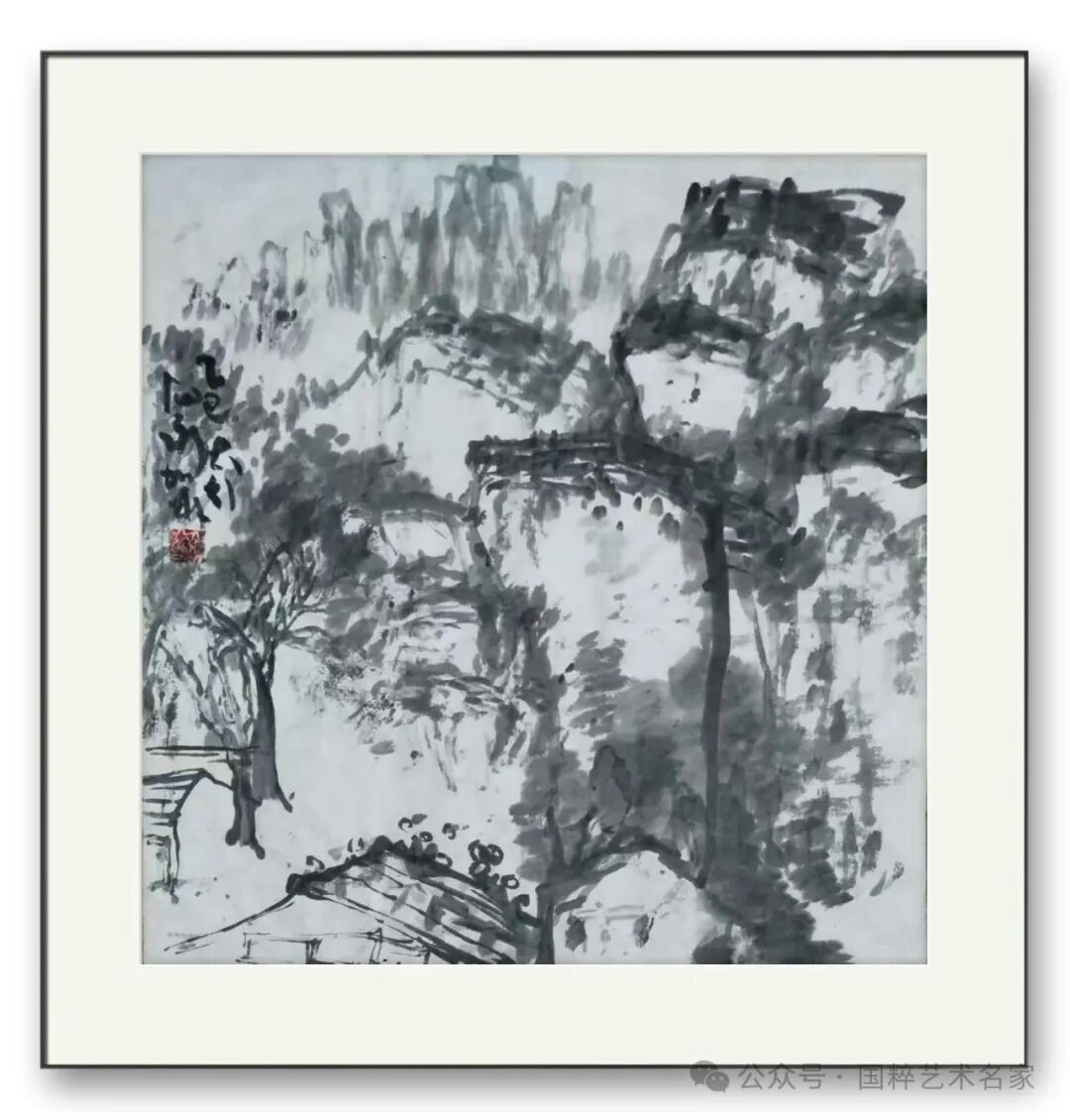

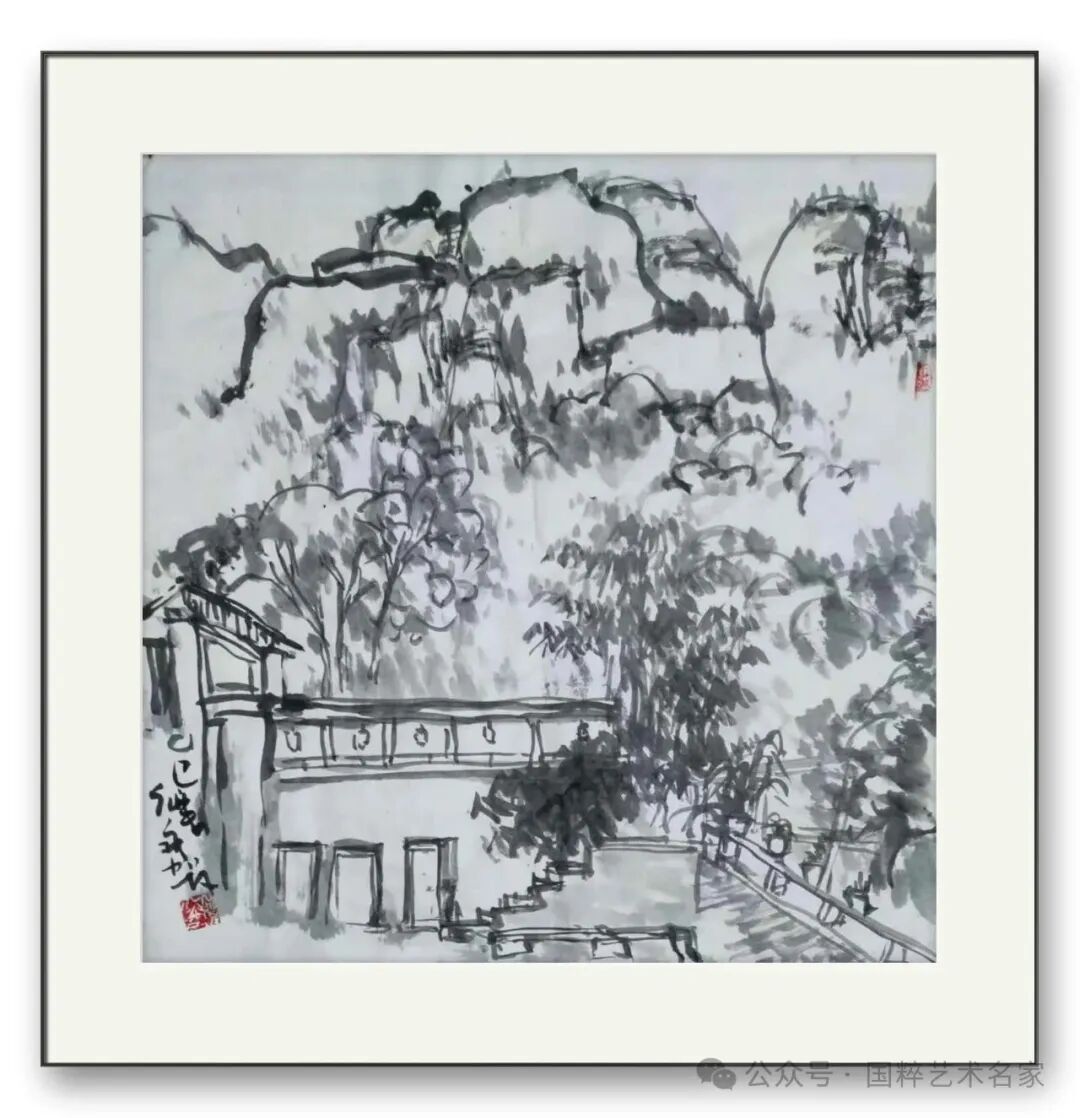

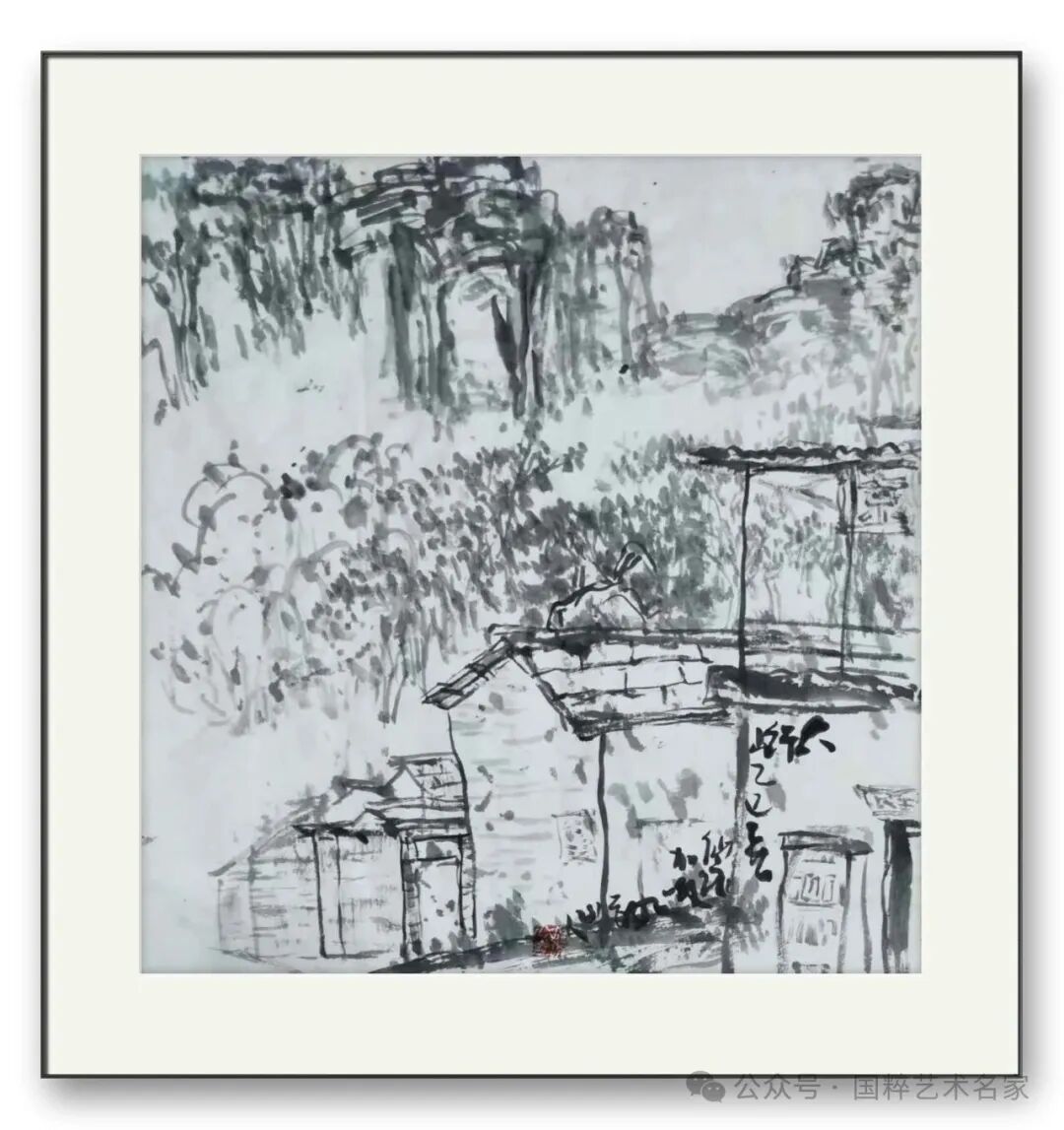

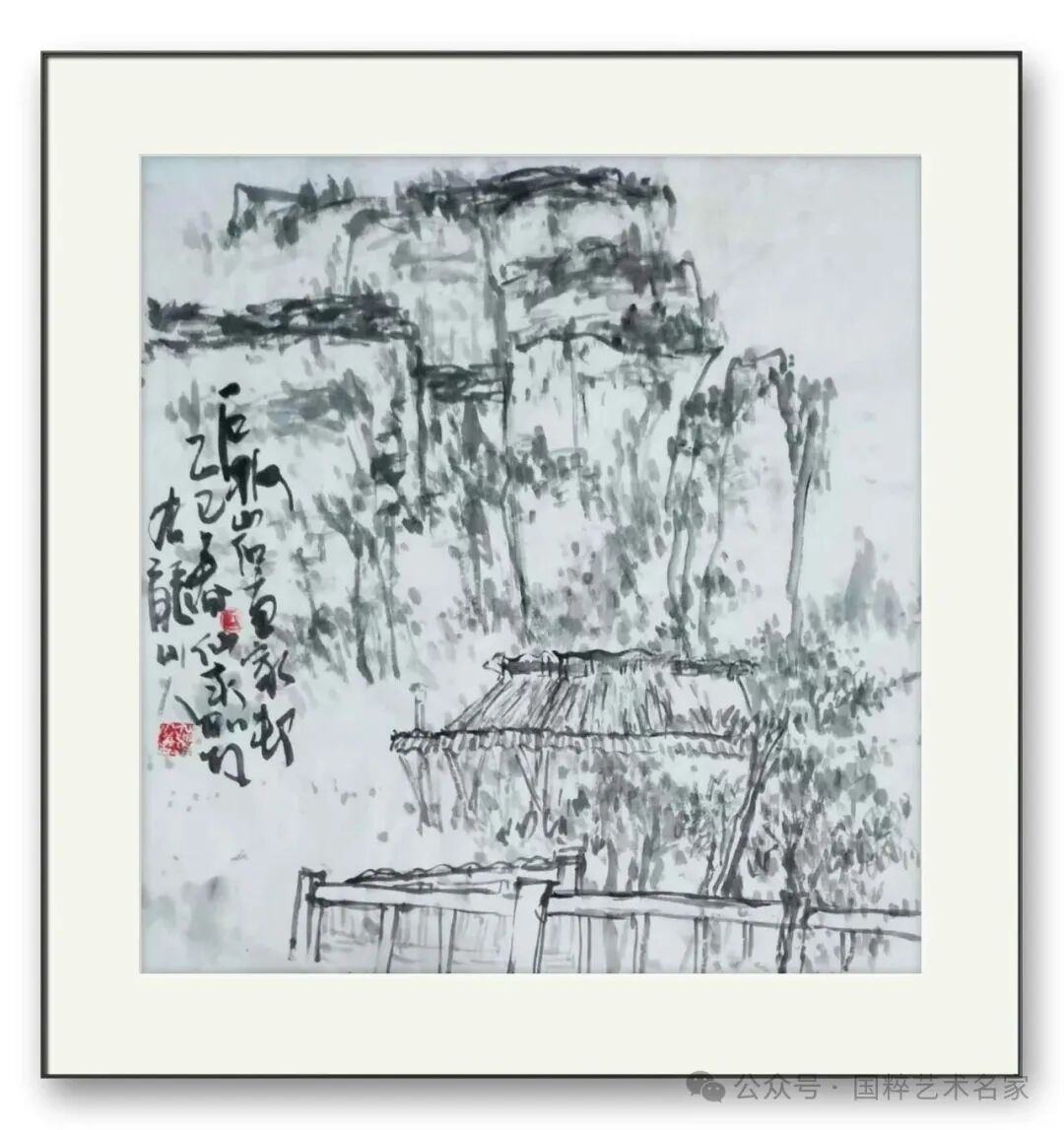

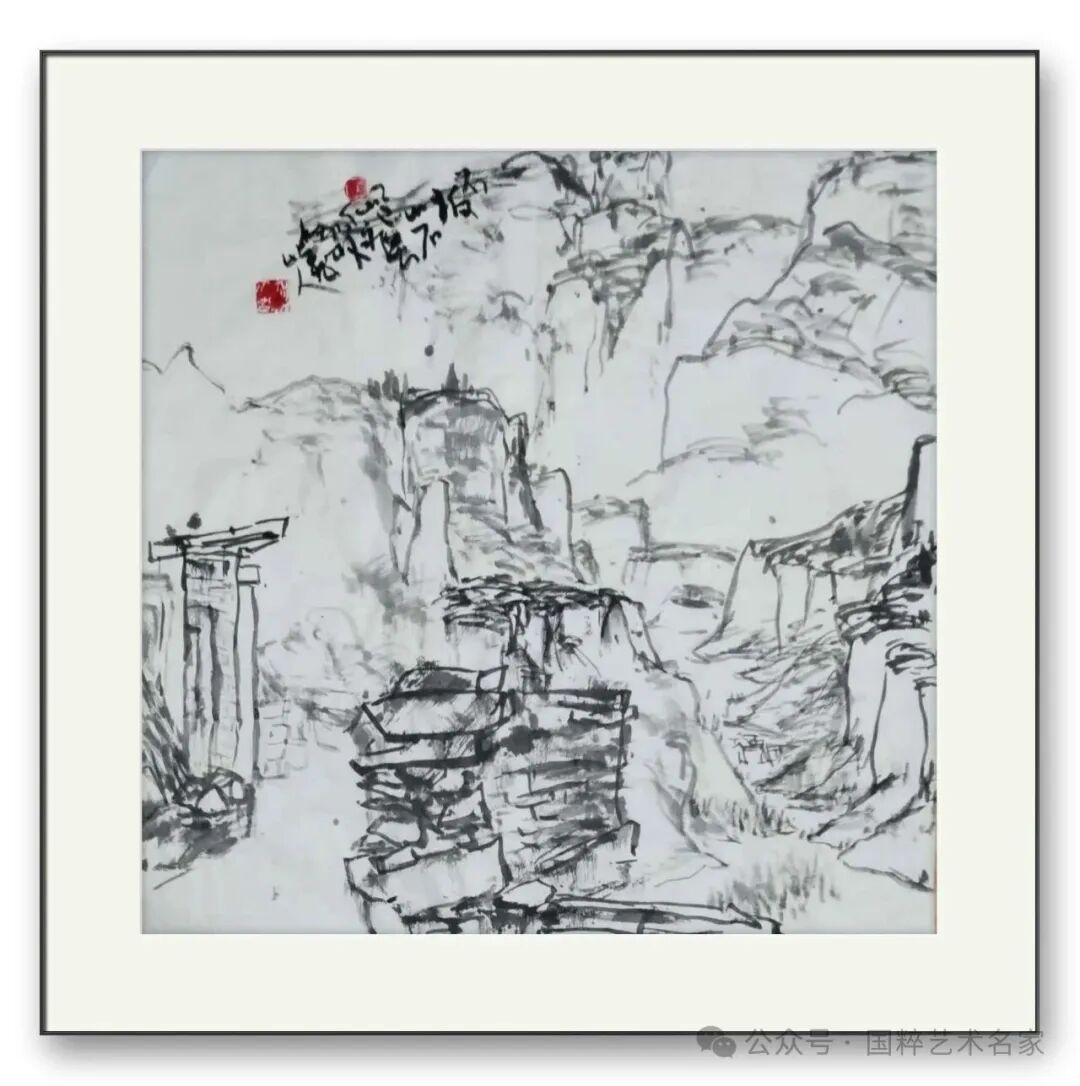

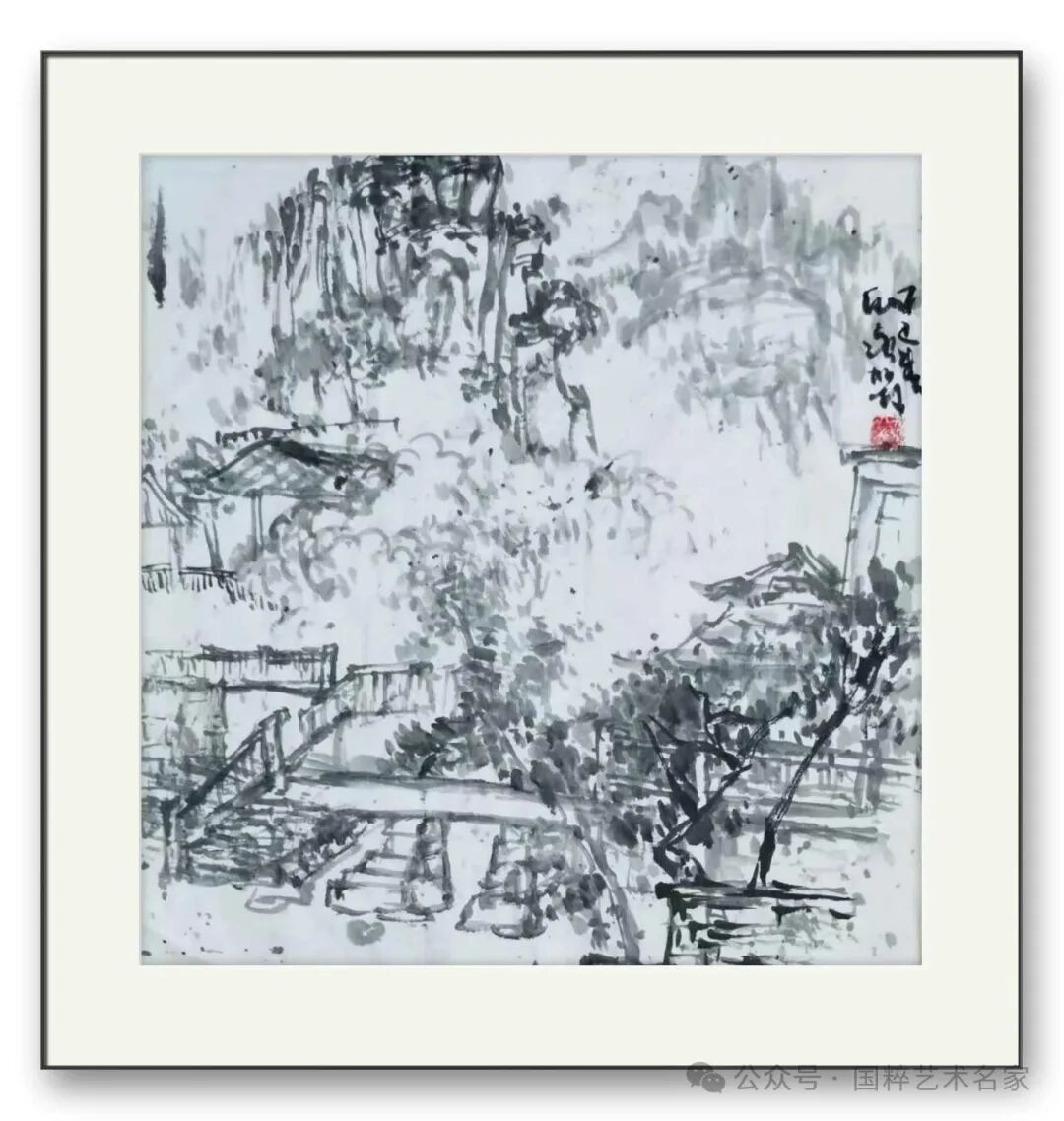

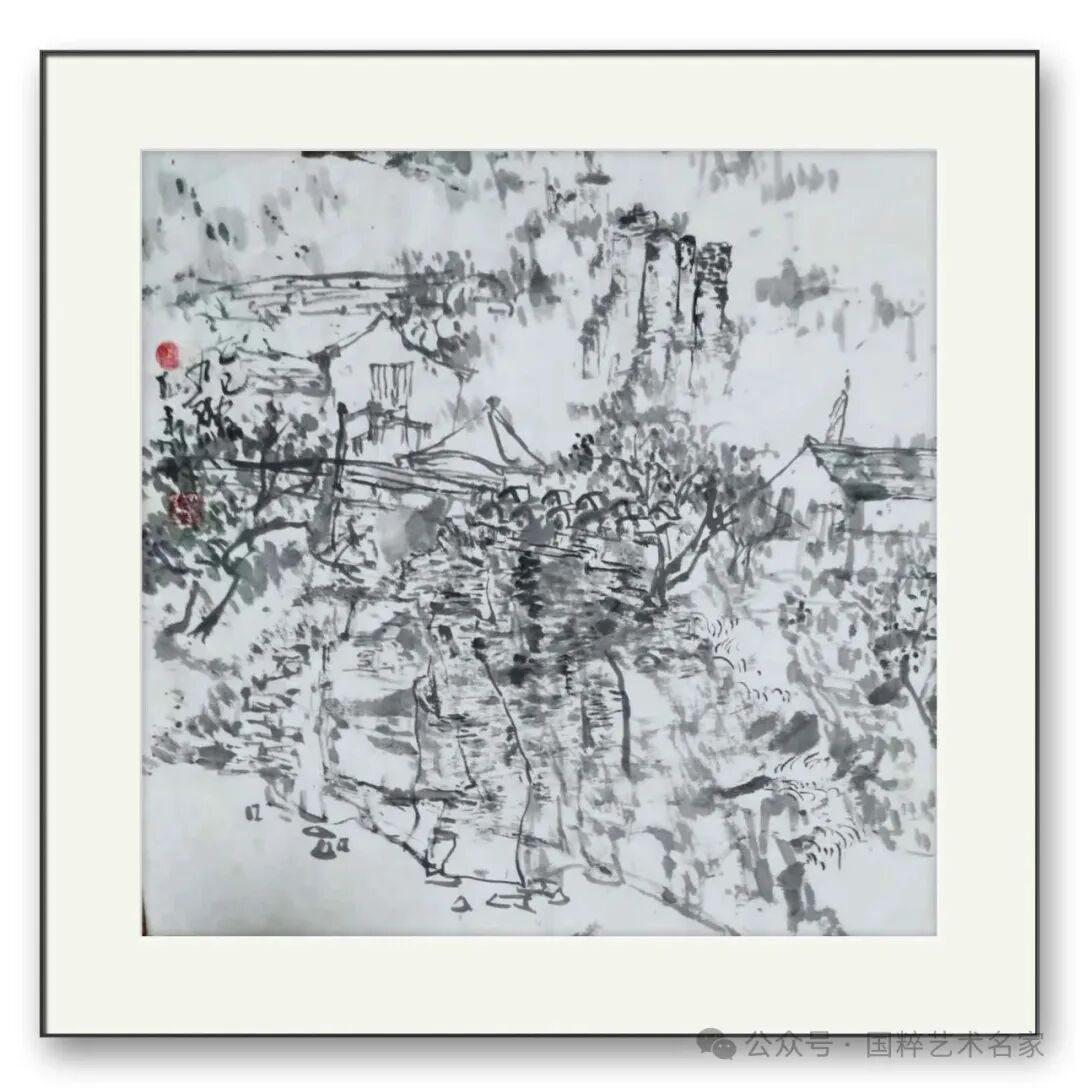

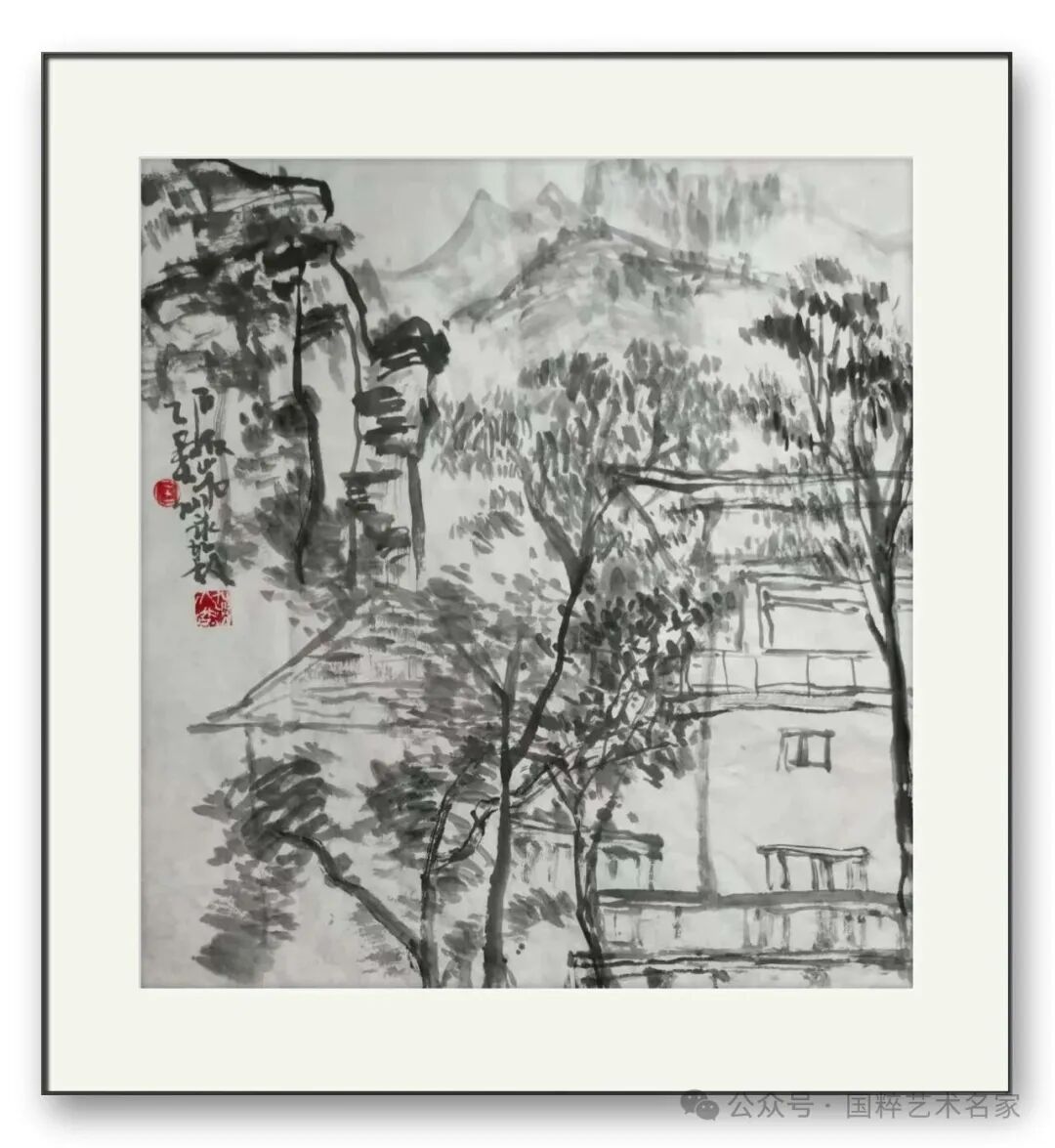

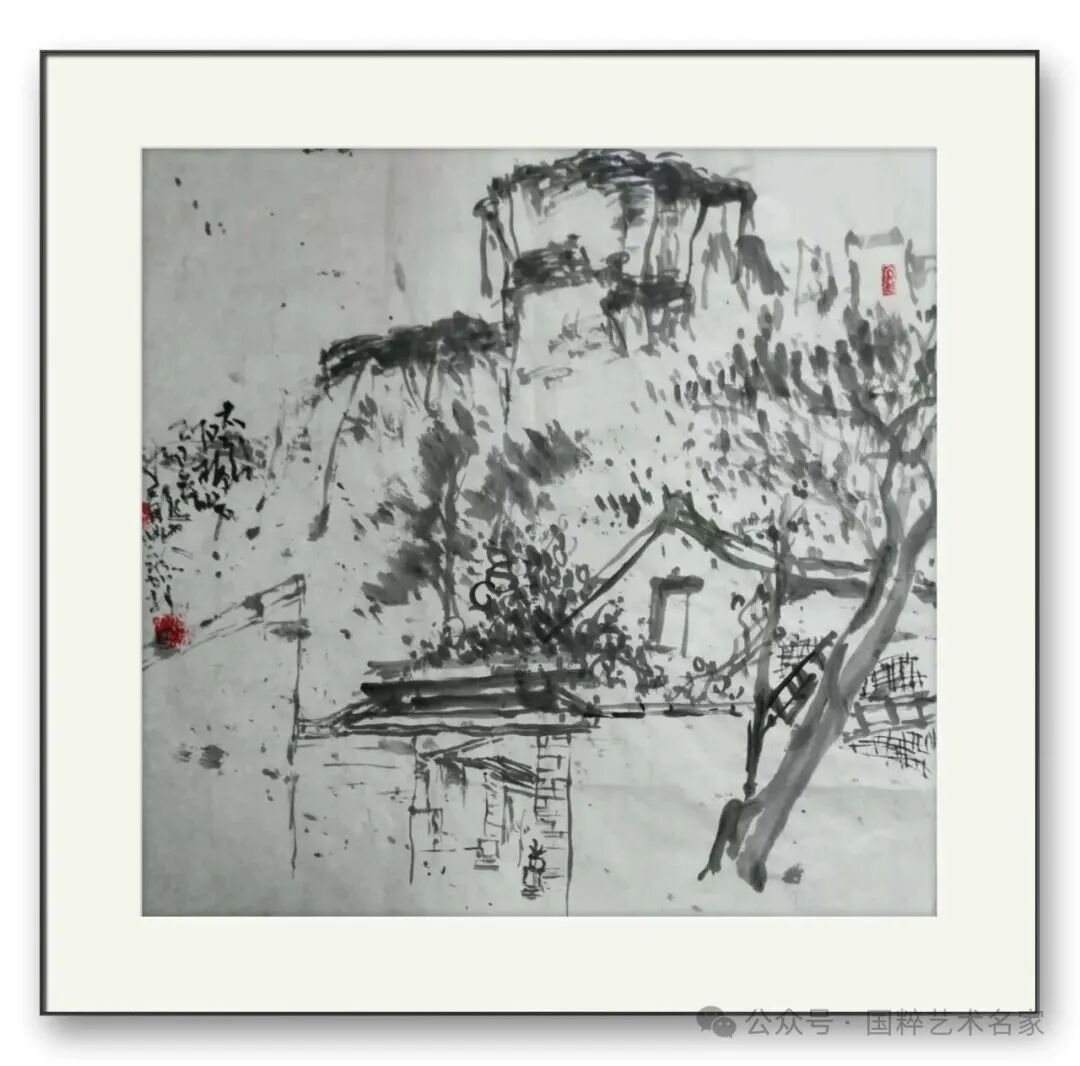

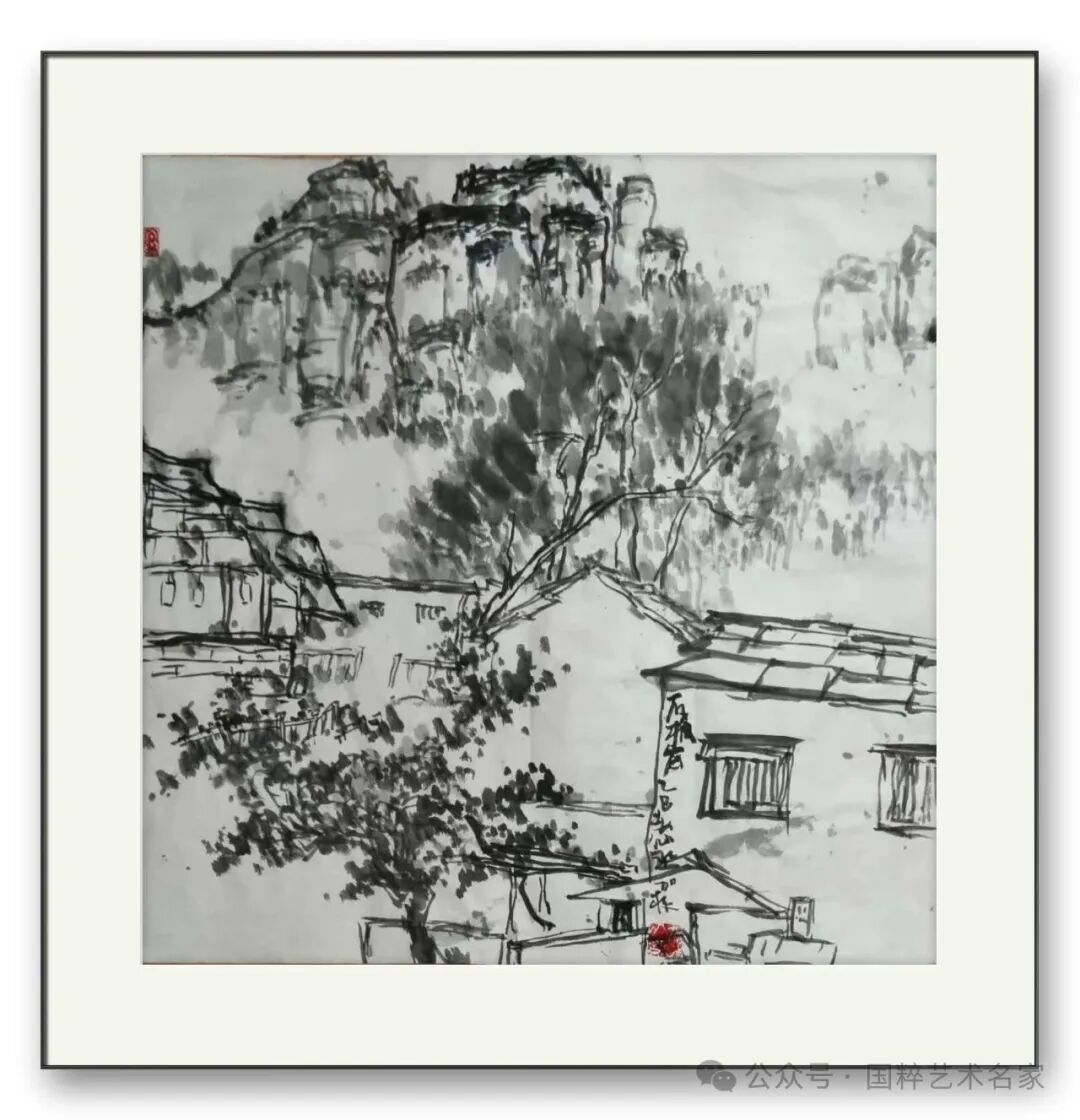

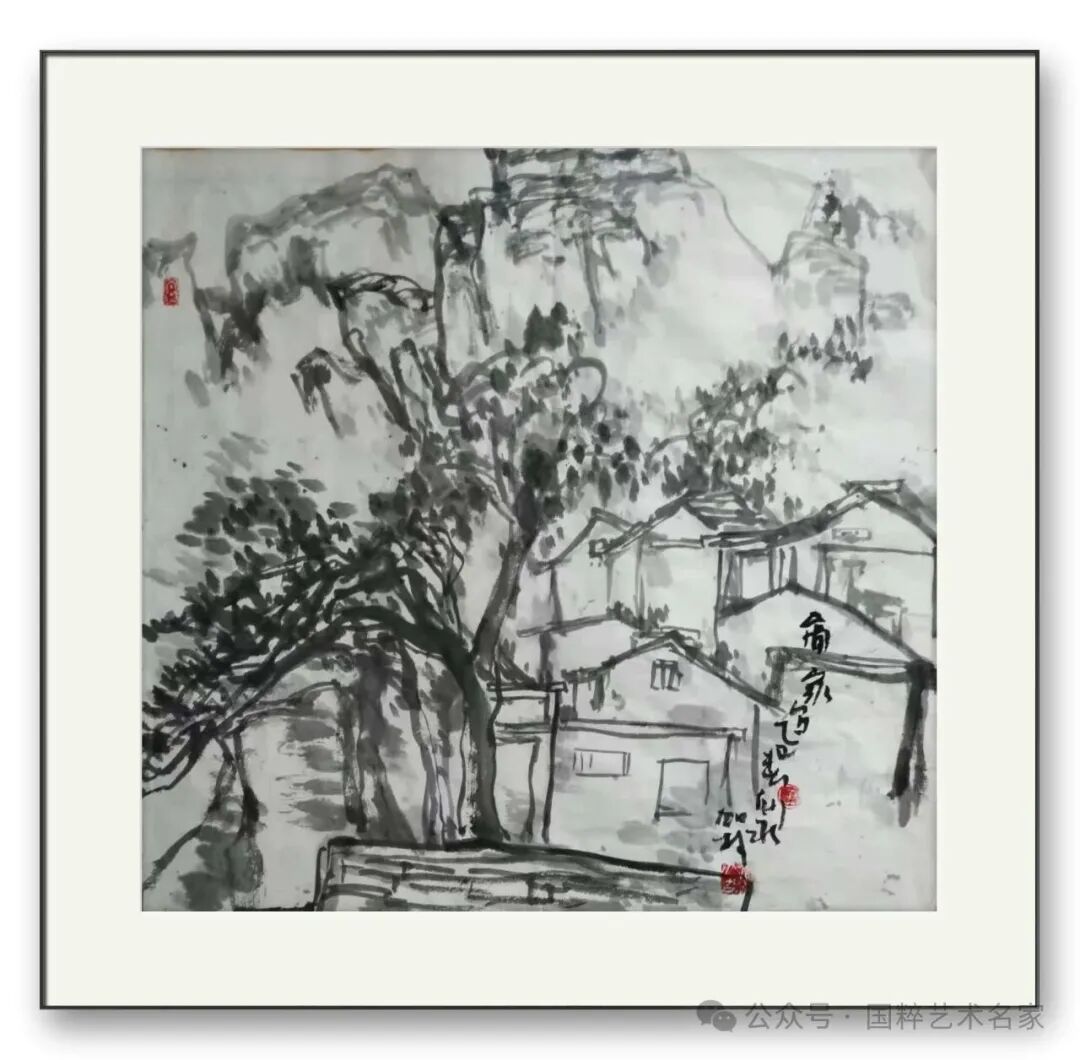

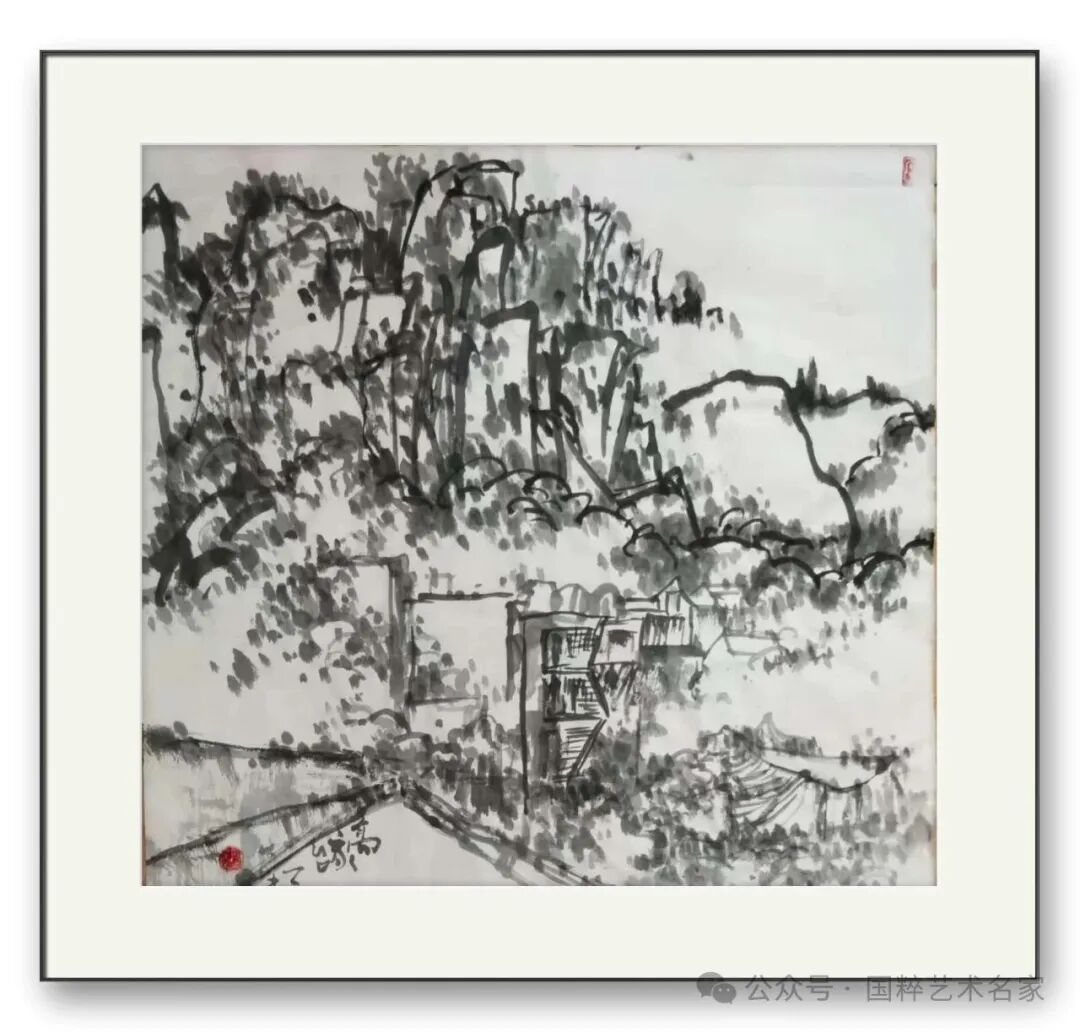

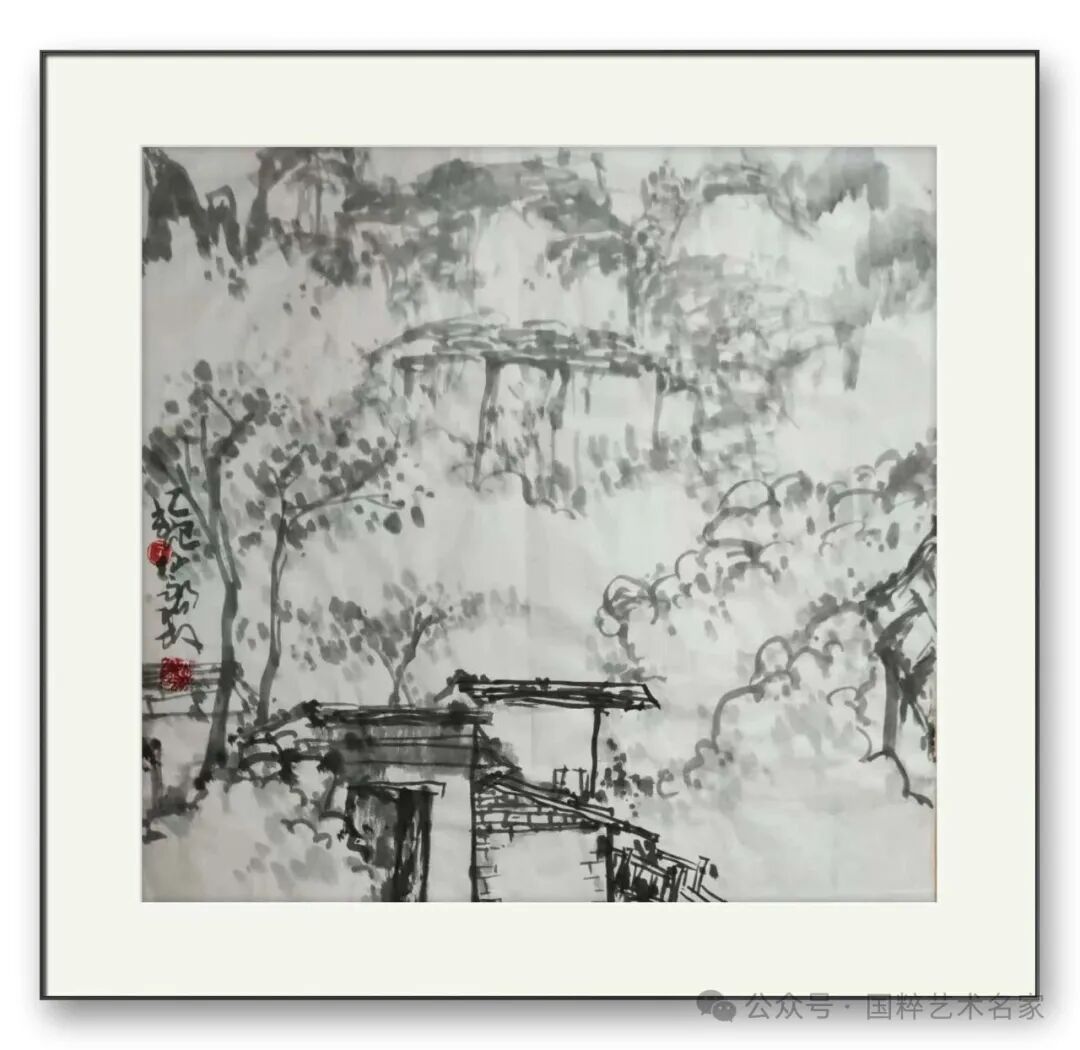

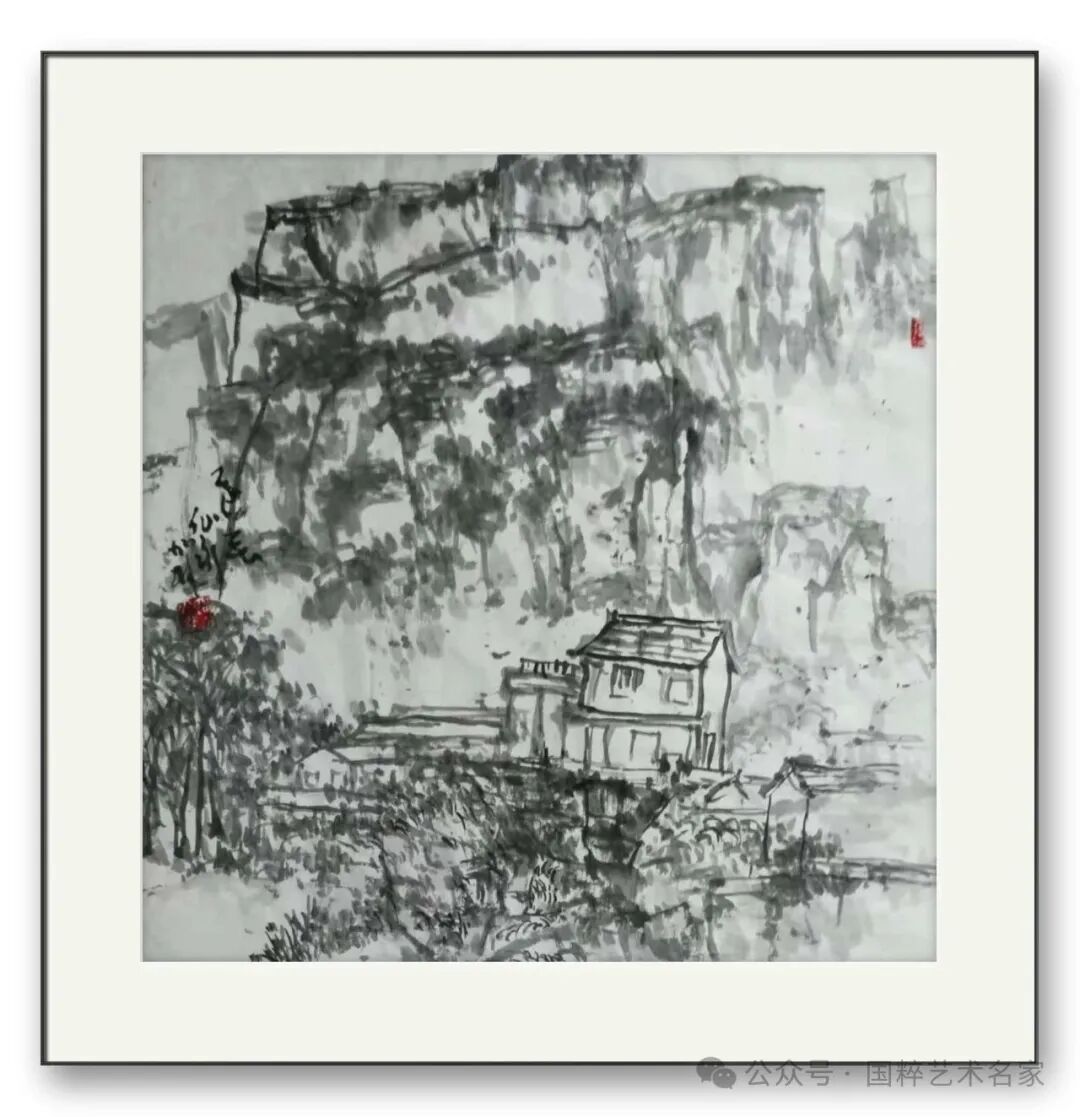

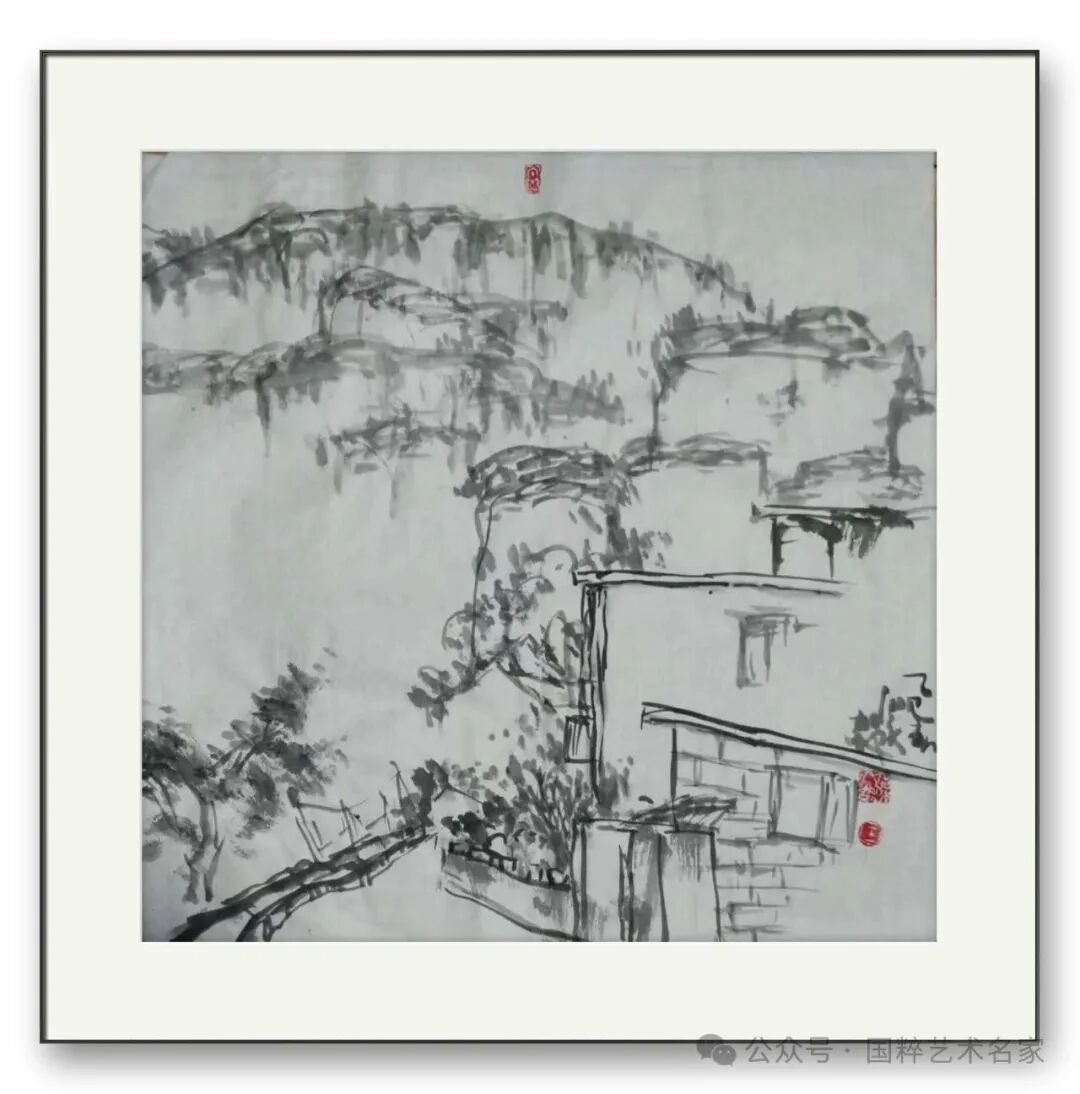

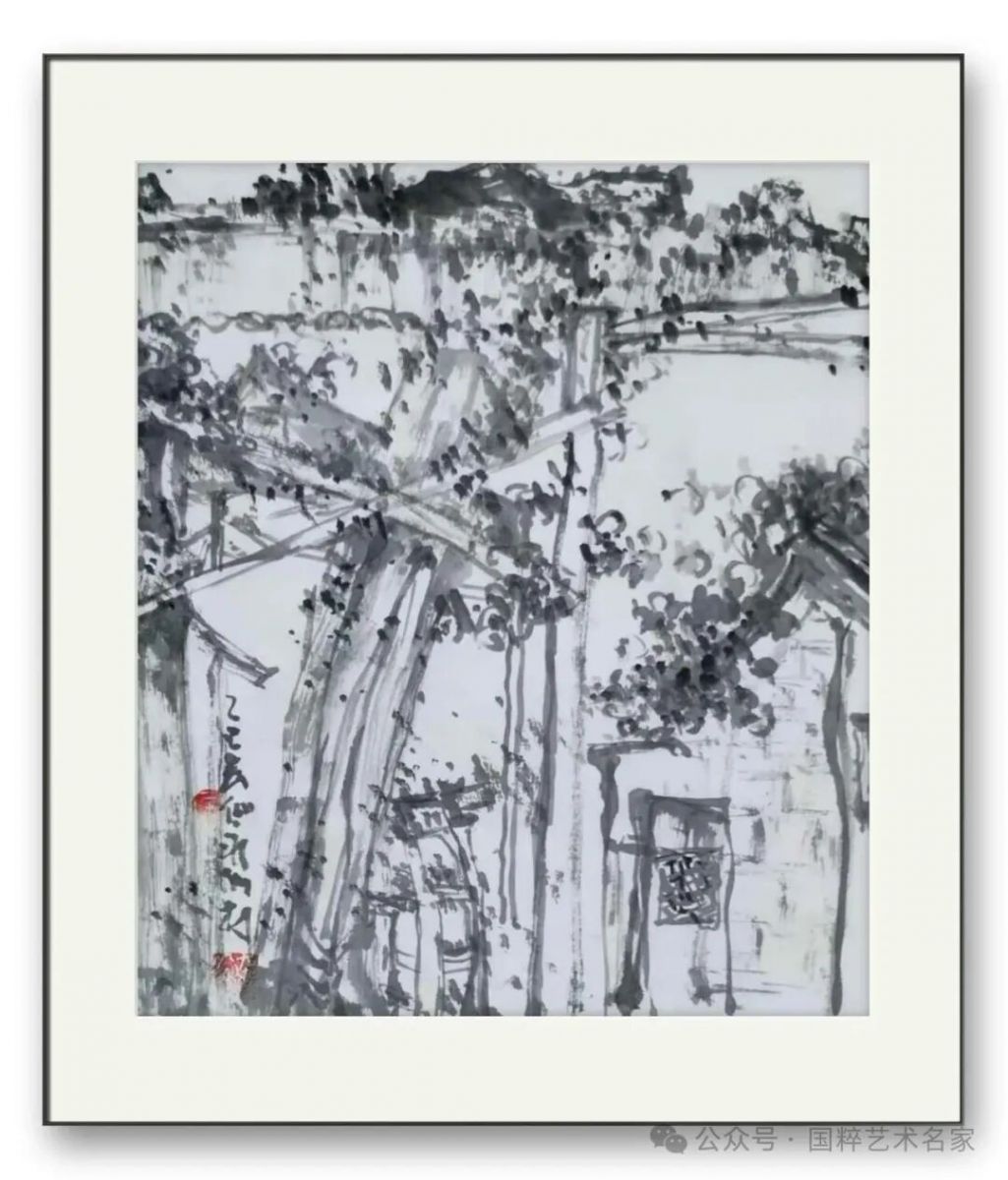

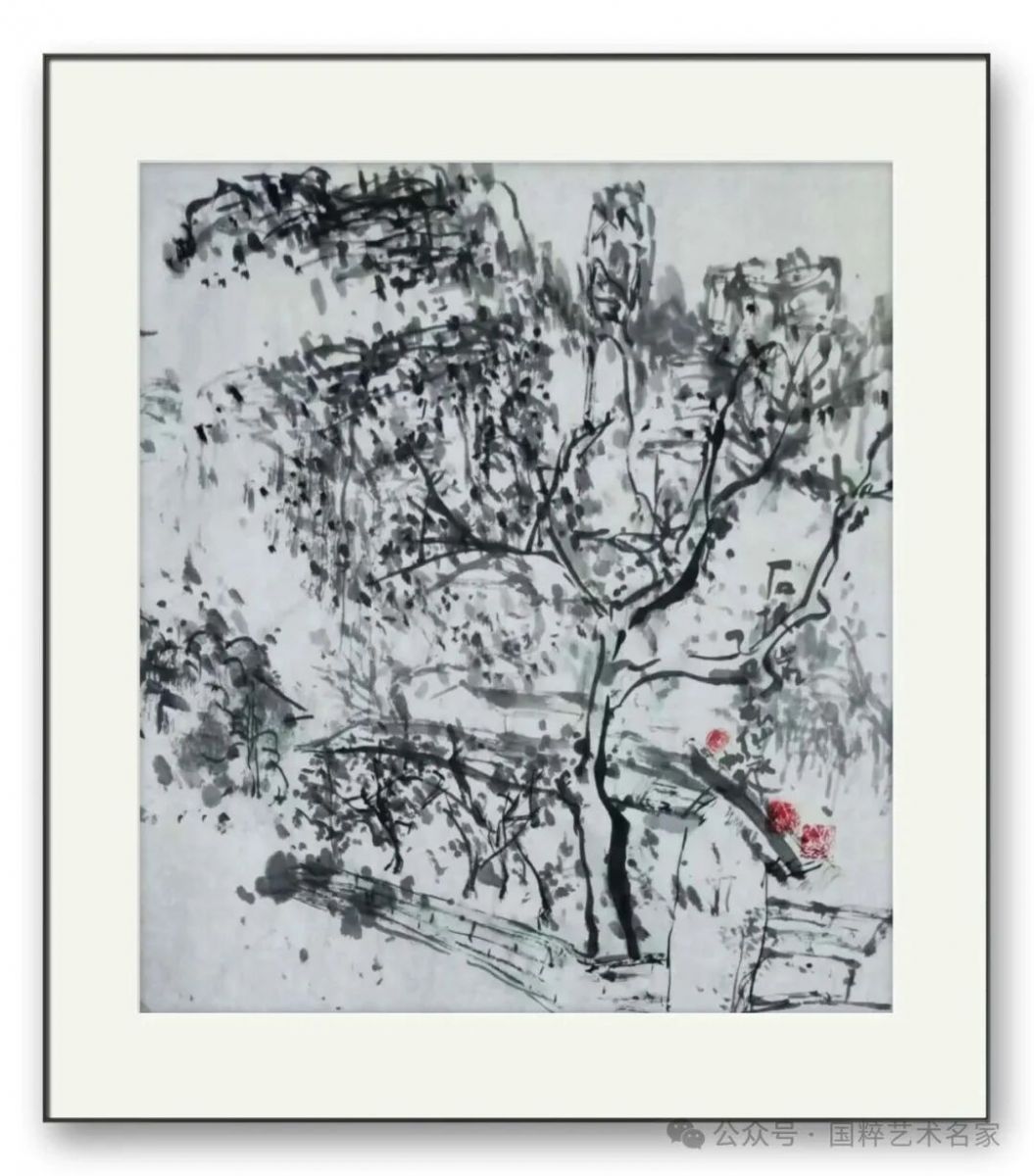

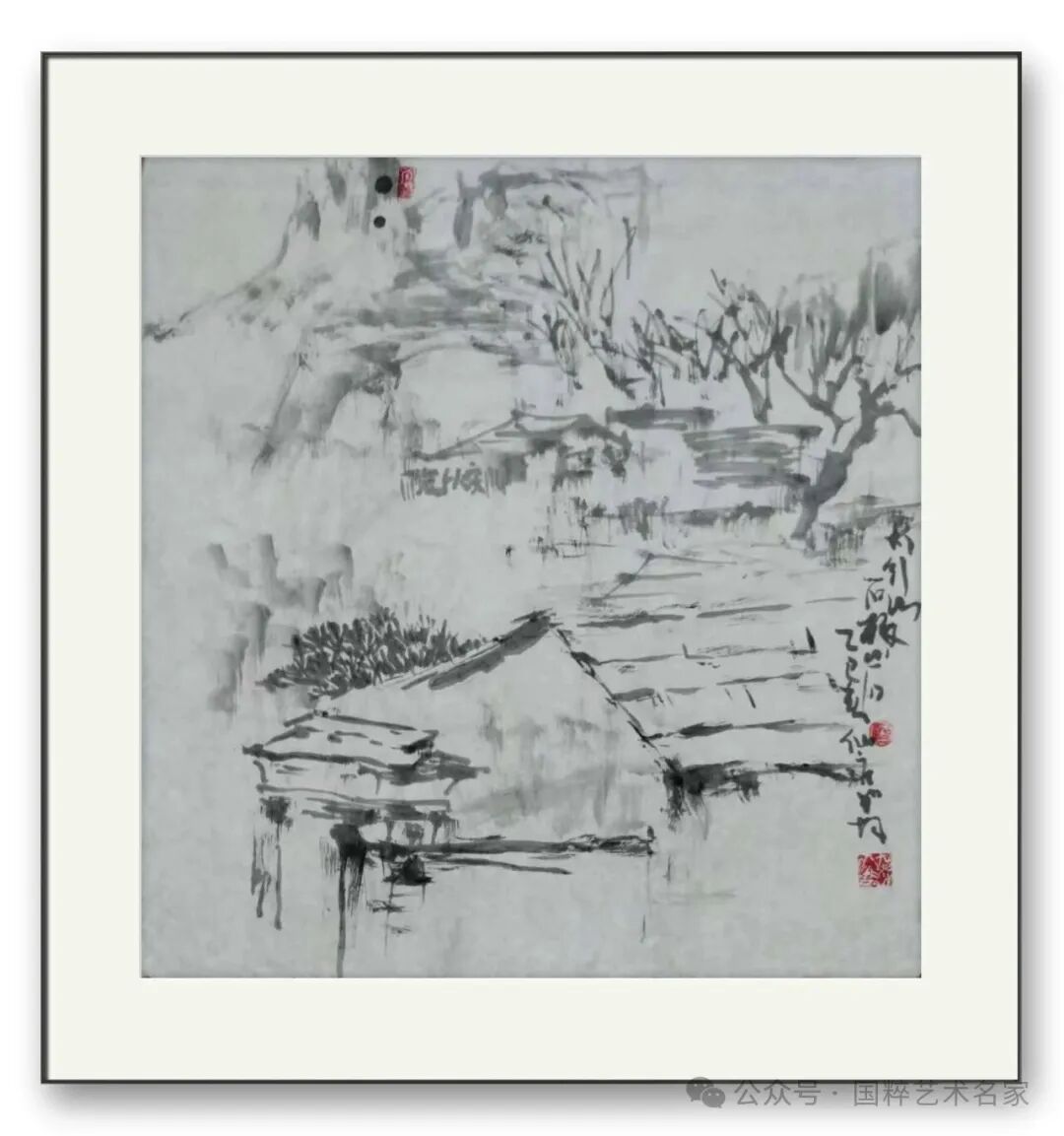

传统水墨的精髓,在于“以形写神”“气韵生动”。这组作品深谙此道,以灵动的笔墨勾勒出山水、屋舍、林木的形态。王加林老师笔下的线条,或苍劲有力,如虬龙盘曲,勾勒出山石的坚硬质感与树木的挺拔身姿;或婉转流畅,似流水潺潺,描绘出屋舍的温婉轮廓与枝叶的轻柔姿态。墨色的运用更是精妙,浓淡干湿的变化,如同大自然的光影魔术,在宣纸上晕染出层次丰富的世界。浓墨处,是山石的厚重、林木的深郁,似能触摸到岁月的沉淀;淡墨处,是云雾的缥缈、水汽的氤氲,若有若无间,营造出空灵悠远的意境。那看似随意的泼洒与点染,实则蕴含着画家对水墨特性的精准把握与对自然神韵的深刻体悟,让每一幅作品都如同一首无声的诗,在黑白灰的世界里,传递出传统水墨“天人合一”的哲学意境。

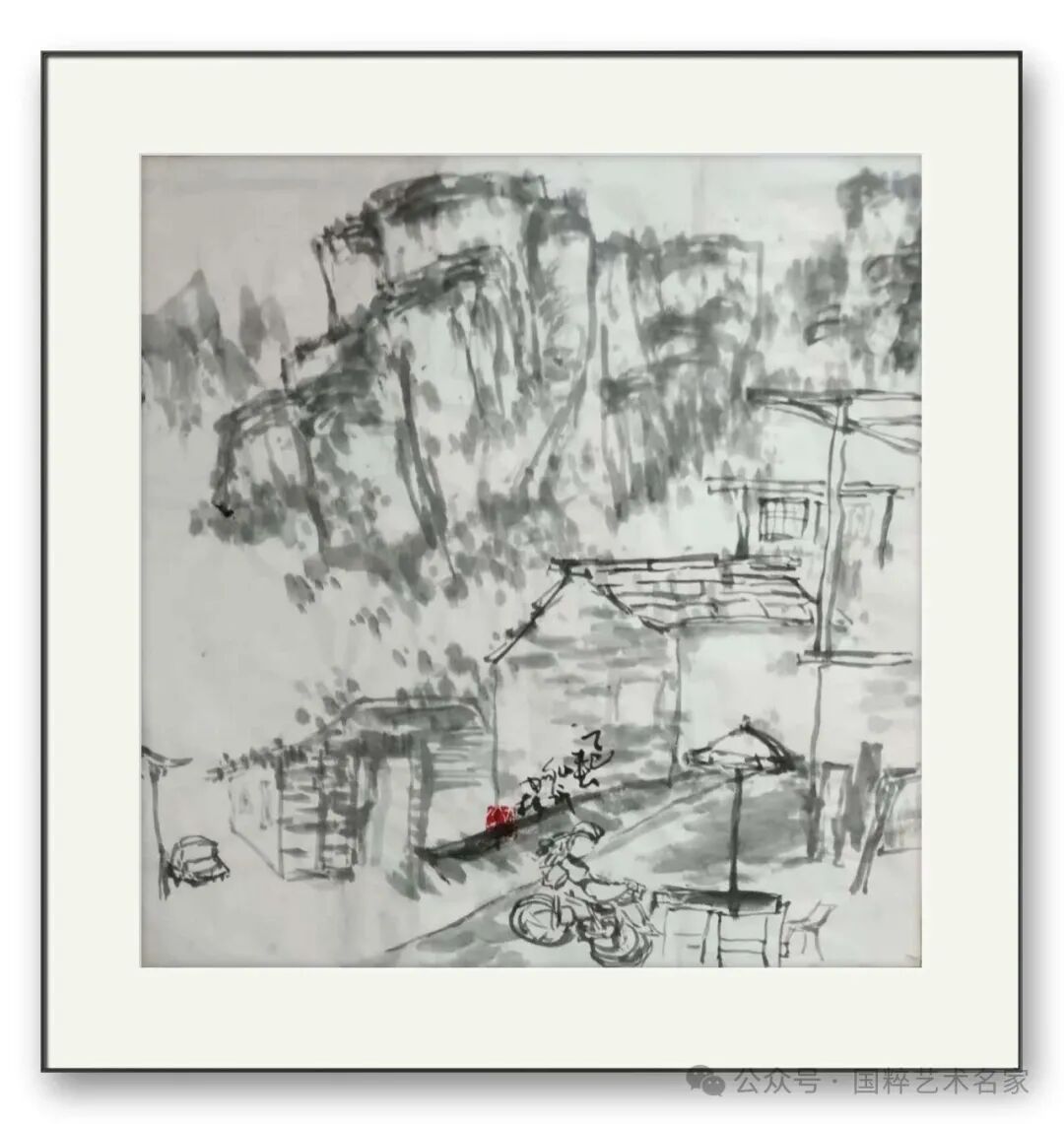

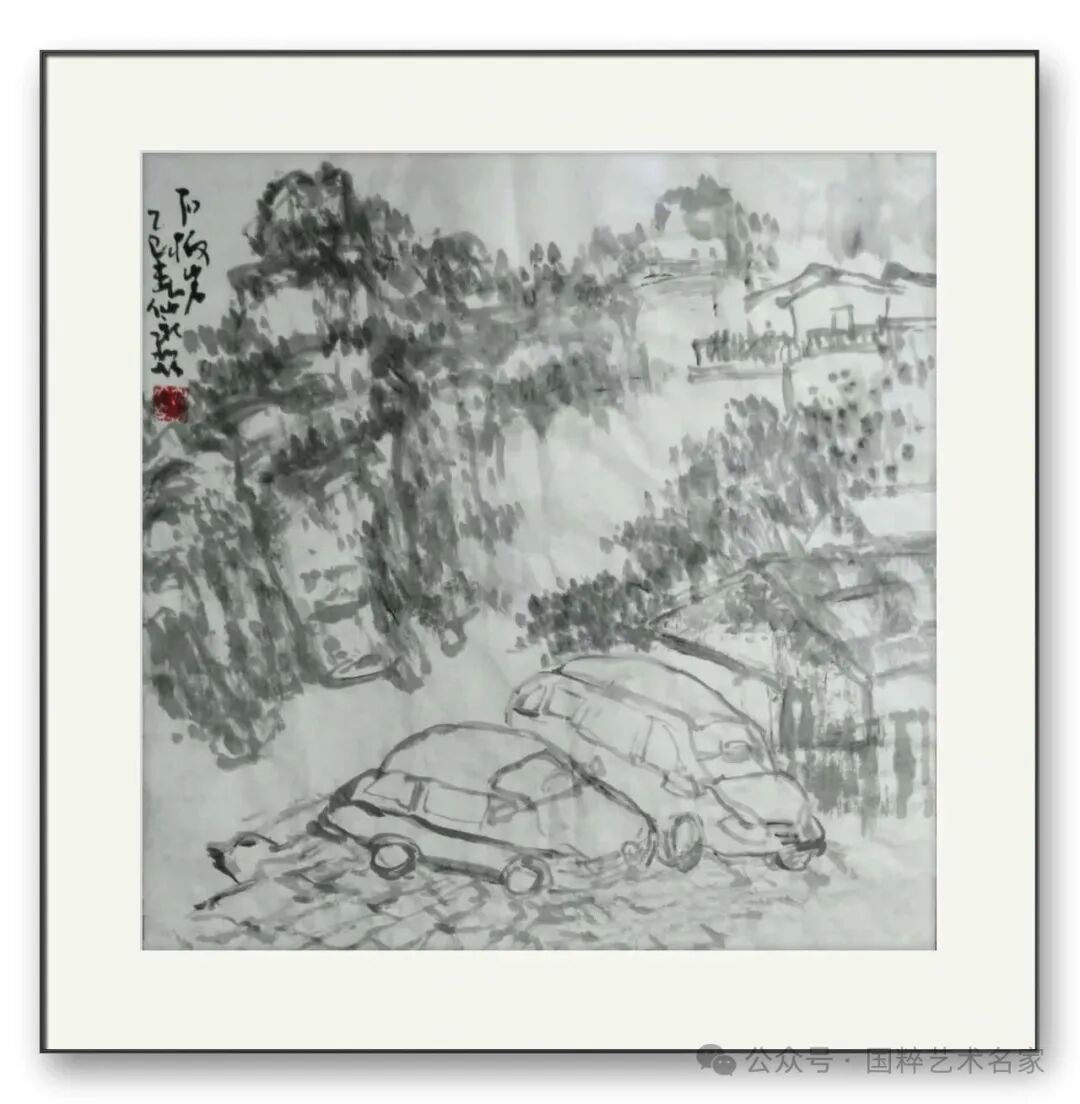

王加林老师画中出现的现代汽车,便是最鲜明的例证。当传统的水墨山水与现代的工业产物相遇,看似突兀,实则是一种充满张力的对话。汽车的线条简洁明快,与水墨的氤氲朦胧形成视觉上的强烈对比,却又在画家的处理下,巧妙地融入整体画面的氛围之中。它不再是单纯的交通工具符号,而是成为了连接传统与现代的纽带,暗示着在时代的变迁中,人们对诗意栖居的追求从未改变,只是载体与形式在悄然发生着变化。这种将现代元素纳入传统水墨语境的尝试,既保留了水墨艺术的精神内核,又赋予了它新的时代内涵,让古老的艺术形式焕发出适应现代审美的活力。

从构图来看,每一幅作品都经过了精心的经营。画家善于利用虚实相生的手法,营造出丰富的空间感。前景的屋舍、林木往往描绘得较为具体,线条清晰,墨色浓重,给人以近在咫尺的真实感;中景与远景则逐渐虚化,墨色变淡,线条渐隐,仿佛融入了朦胧的雾气之中,营造出深远的空间层次。这种构图方式,不仅符合中国传统山水画“高远”“深远”“平远”的空间美学追求,也让观者的视线在画面中自然游走,从具体的物象逐渐深入到空灵的意境,获得沉浸式的审美体验。同时,画面中的留白也极具匠心,那些空白之处,并非空无一物,而是蕴含着无尽的想象空间,可能是山间的云雾,可能是潺潺的溪流,也可能是王加林老师留给观者的思考余地,让作品在有限的尺幅内,拥有了无限的延展可能。

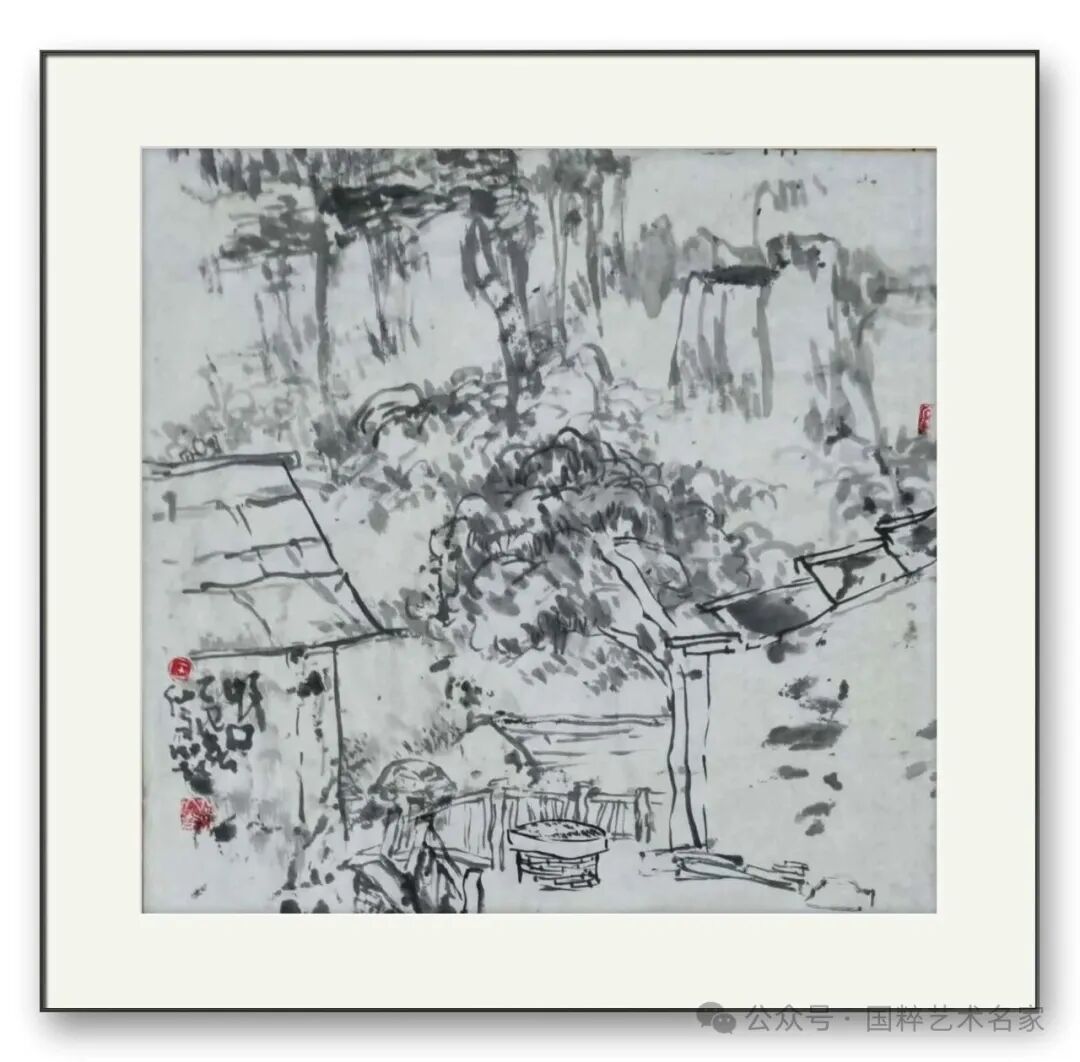

在艺术表达的情感维度上,这组作品传递出一种宁静致远、悠然自得的心境。画中的屋舍隐于山林之间,远离都市的喧嚣,仿佛是王加林老师为自己,也为观者构建的一处精神桃花源。在这里,没有快节奏的生活压力,没有复杂的人际纷争,只有山水相依、林木环绕的静谧与美好。画家通过水墨的语言,将自己对自然的热爱、对闲适生活的向往,细腻地传达出来,唤起观者内心深处对宁静与自由的渴望。这种情感的共鸣,超越了时代与地域的限制,让每一个在现代生活中感到疲惫的人,都能在这水墨营造的世界里,寻得片刻的心灵休憩。

画中的房屋,有着现实里乡村或山野建筑的质朴模样,没有过多的修饰,却充满了生活的气息;树木的生长姿态,也是从真实的自然中提炼而来,有的挺拔向上,有的旁逸斜出,各具其态;甚至还有现代元素的融入,如其中一幅画里出现的汽车,更是将现实的时代特征引入画面,让传统的水墨艺术与当下生活产生了直接的关联。王加林老师以水墨为笔,将眼前的一草一木、一屋一舍,真实又艺术地呈现在纸上,使作品成为了对现实世界的生动记录。

画面中的山水、树木、房屋,并非是简单的物象堆砌,而是相互呼应、相互交融,构成了一个和谐的整体。那掩映在林木间的屋舍,给人一种“结庐在人境,而无车马喧”的静谧感;那云雾缭绕的山峰,又营造出一种清幽、深邃的氛围。观者在欣赏画作时,仿佛能置身于画中的场景,感受到那份宁静与闲适,心灵也随之得到放松与滋养。这种意境的营造,既源于王加林老师对传统意境营造方法的继承,也源于画家在写生时对现场氛围的捕捉与提炼。

从艺术创作的角度而言,水墨写生是一种极具挑战性的创作方式。它要求画家在短时间内,既要观察、捕捉现实物象的特征,又要运用传统的笔墨技法将其表现出来,同时还要兼顾画面的构图、意境等诸多方面。这组作品,体现了画家在这些方面所做的努力与取得的成果。王加林老师以敏锐的观察力,捕捉到了现实景致的独特之处,再以娴熟的笔墨将其转化为画面语言,最终构成了这些富有感染力的作品。

王加林老师以传统笔墨为根基,以现实景致为素材,营造出富有意境的画面,既让我们感受到了传统水墨的永恒魅力,也让我们看到了水墨艺术在当代的生机与活力,是值得细细品味与研究的艺术佳作。

(文/田野)